第一代农民工的“裸老”难题

随着第一代农民工逐渐退出历史舞台,养老保险的遗留问题已经显现,并且将在未来数年内集中显现

第一代农民工的“裸老”难题

过去的3个月里,深圳市社保部门被农民工群体接二连三地告上法庭。

“旁听人员第一排,你叫什么名字,是哪一方的?”9月4日上午,龙岗区法院小小的审判庭里坐满了人。庭审未开始,法官便逐个询问旁听者的姓名与立场。

在奇怪的开场白下,所有人都伸出右手,指向了原告席。

循着人们的目光,可以看到一个穿着暗褐色短袖、身板单薄的女人,偶尔回应法官的问话,声音低得听不见。这一切让她在严肃的法庭上显得毫无存在感,虽然她身后有一支强大的“后援团”。

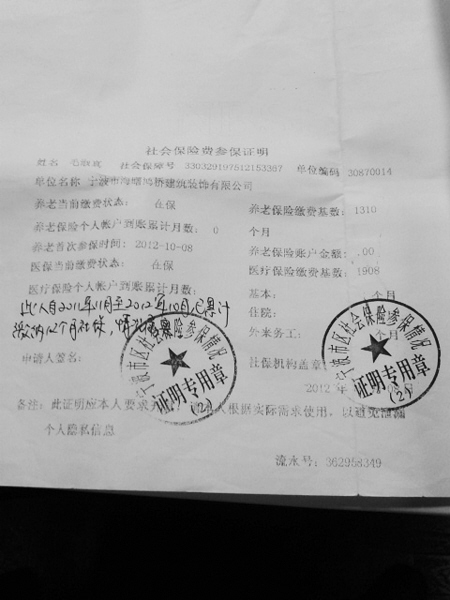

她叫苏贵琴,是最早起诉社保部门的农民工之一。她在一家工厂里打了10年工,老板没有给她交过一分钱的养老保险。社保部门告诉她:根据现行政策,只能补缴两年之内的保险。

“凭什么只能补缴两年?”苏贵琴将社保局告上了法庭。

这支“后援团”来自深圳的各个工厂。与其说关注着苏案,不如说他们关注着与养老保险补缴有关的一切。是否能成功补缴,关系到他们后半辈子的衣食冷暖。

而在法庭之外,还有散落在深圳乃至全国各个工厂里的老工人,或是诉求无门,或是认了命,回到农村。

他们生于上世纪五六十年代,跟随打工大潮南下深圳。同时,他们也是逆潮而动的一批人:在同一家厂里一干就是十几二十年,工作的稳定性让他们看起来与城镇职工无异。

但在退休的节骨眼上,他们却因为没有缴满足够年限的养老保险,可能面临“裸老族”的命运。

国家统计局的调查显示,我国农民工群体的老龄比例连年攀升。在农民工聚集的广东深圳,异地来深劳务工参加养老保险的比例更是达到八成以上。

然而,大多数农民工的参保年份在2008年之后。这意味着近年退休的农民工里,将有一批人因不满15年缴费年限而无法领取养老金。

随着第一代农民工逐渐退出历史舞台,养老保险的遗留问题已经显现,并且将在未来数年内集中显现。

面临“裸老”命运

苏贵琴的家在龙岗区,从市区坐地铁到终点站后还需转一趟公交才能到。在狭长的深圳地图上,龙岗位于关外的东北部,市辖区里面积最大。从上世纪90年代开始,就有大量劳动密集型工厂驻扎于此。

苏家在工业区附近的一栋矮平房里,里面最大的家电是侄子离开深圳时留下的冰箱。这套带厨卫的一居室租金是250元,包括水电。

说是厨房,其实是一平方米不到的过道。为了招待记者,苏贵琴特意买了一条鱼回来烧。

翻鱼的右手有些笨拙。因为4年前被扯进高速运转的滚筒里,碾成了粉碎性骨折,如今伤口愈合,却连铁制簸箕也拿不动了,无奈之下,只好辞职。

苏贵琴对养老保险的追缴正是始于这场工伤。她告诉记者,以前对工厂还是有感情的,但受伤后工厂对她百般刁难,不把她当人看。丈夫也因她的工伤受了连累,被赶出了工厂。

“我的工伤干吗扯到我老公。”气愤之余,她想起了一位老乡多年前说的话。

“你不买养老保险就是傻,这是帮老板省了一大笔钱。你儿子是独生子,以后再娶个独生女,两个人养4个老人,怎么养?”

彼时,苏贵琴和丈夫都还在厂里心平气和地打着工,两口子月薪加起来有五六千元,对她来说收入可观,也就没有把老乡犀利的分析放在心上。

一系列的遭遇后,她开始萌生要回10年养老保险的念头。“我想为儿子减轻一些负担。”

2008年刚听说政策那会儿,没有人告诉她养老保险的用处,而她更关心的是不买可以吗?她丈夫也说,交了以后就退不了了。

苏贵琴夫妇对政策的懵懂与不信任也是打工群体的普遍状态。一份民间调研报告显示,六成以上的工人不了解领取养老金的条件,也不知道补缴政策。而对每天在流水线上干活的工人们来说,“没有途径去了解”成为最主要的原因。

许多工人到快退休时开始关注养老保险,才发现这扇门早已关上了。

退休的人越来越多,工人们决定联合起来争取。11月20日,一场集体诉讼在福田区法院开庭。庭审过后,参与诉讼的工人还在法院门口玩起了行为艺术,来表达他们的愤怒。

这是一场力量悬殊的拔河,“老无所养”的农民工群体PK“消极执法”的行政部门与“大胆违法”的企业,而作为裁判的法院则被这个群体冠以“公平正义”的期待。

这批集体诉讼者,正是临近退休或已经退休的老工人。他们在过去漫长的年岁里低头做事,沉默而本分。买与不买养老保险,大多由老板说了算。而今,他们逐渐抬头,却发现眼前迷雾重重。

雷武惠,49岁。1997年进厂,工作17年,缴纳养老保险仅6年;

肖丽,51岁。2002年进厂,工作12年,缴纳养老保险仅8年;

刘立志,51岁。1998年进厂,工作16年,缴纳养老保险仅2年;

周受方,59岁。1994年进厂,工作20年,缴纳养老保险仅6年;

……

他们心里堆积了很多疑问。“我的老家重庆90年代的都可以补缴,为什么深圳就不行?”“如果必须买够15年才可以拿钱,那当时社保局为什么不跟我说,还要让我买?”“为什么深圳样样都说标本、榜样、排头兵,社保却迟迟不给我们呢?”

没有人能够回答。

深圳还有多少老工人将面临此境?去年8月,中山大学法学院讲师黄巧燕带领法律诊所的学生参与了一项民间调研:了解即将退休的在深农民工保障情况。他们了解的情况是:200多名工龄15年以上的老工人里,仅有一半的人缴满10年养老保险。

更让人绝望的是,随着城市产业转型的步伐加快,越来越多的劳动密集型工厂或迁移或倒闭,这些老工人的养老希望很可能彻底破灭。

为何只能补缴两年?

凭什么只能补缴两年?深圳市社保局法律顾问叶振宏解释说,两年的概念主要参照《行政处罚法》和《劳动保障监察条例》。后者规定,“违反劳动保障法律、法规或者规章的行为在两年内未被劳动保障行政部门发现,也未被举报、投诉的,劳动保障行政部门不再查处。”

在叶振宏眼里,该规定无可争议。“它是从政府到行政部门、两级法院,甚至高院都认可的东西。”黄巧燕则认为,执法主体的概念被混淆了。她说,社会保险费征收机构并不是劳动监察部门,追缴行动不应受到《劳动保障监察条例》 时效规定的约束。

全国性规定和广东省条例都没有两年限制,那么深圳市的两年限规定是哪里来的呢?记者查阅过往资料发现,早在本世纪初,该规定就写入了深圳市的相关法规。

1998 年,深圳刚刚拥有自己的社保法规——《深圳经济特区企业员工基本养老保险条例》。回溯昔日法条,会发现它对工人来说相当有利:“企业每半年应将养老保险费的缴交情况向员工公布一次。员工对所在企业迟交、少交和不交养老保险费的情况,可向市社保机构和有关部门投诉,也可向劳动仲裁机构申请仲裁。”

最初的条例中并没有两年限规定,而在2000年对条例的第一次修正中,则加上了“两年内”,并将“可”替换成了“应当”。

时间状语的增加和情态动词的变化,使得员工的追缴权利逐渐增加了义务的成分。

6年后第二次修正法条时,则删去了“每半年应将养老保险费的缴交情况向员工公布一次”的企业义务。

2013年1月,新规出台,1998年的旧规废止。新规补充说明了超过时限的处理方式:“投诉、举报超过两年的,市社保机构不予受理。”

看起来两年限的补缴门槛愈加坚固了。但苏贵琴们还是在新规第51条里找到了希望,“超过法定强制追缴时效的,可以申请补缴”,这意味着如果工厂同意,就可以补缴。第51条在工友圈里引起了热议,退休老人的眼前依稀亮起了曙光。

记者注意到,新规一开始并没有进入大众视野。直到半年后,有媒体忽然捕捉到第51条的意义,欣喜地写道“社保补缴突破两年限制,裸老族在深养老不再全是浮云”。

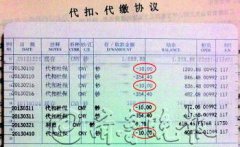

但是这个希望很快又暗淡下去。条例中“按日加收万分之五的滞纳金额”大大增加了工人们与企业协议补缴的难度,一名工人粗算了一下,10年的补缴金额为3万元,而滞纳金则高达10万元。

事实上,即使工人与企业达成补缴协议,目前来看,他们依然无法实现养老夙愿。

另一重阻碍来自社保部门。去年年末,龙岗区宝德玩具厂的551名员工以罢工换来了追缴养老保险的谈判。参与其中的老工人周受方告诉记者,谈判之后,厂方原则上同意为工人补缴,但要求“按照深圳市具体法律法规操作”。而深圳市人社局方面,则以细则尚未出台、目前无法操作为由,回绝了宝德厂工人代表的补缴请求。

社保部门建议工人们“耐心等待”。

“如果工厂已经与工人达成一致意见,社保部门应当马上办理补缴手续。”黄巧燕说,“目前的规定已经有足够的操作性与执行性,以没有更具体规则为理由拒绝办理手续,纯属推诿的借口。”

对于演变至今的两年限规定,她认为这是政府长久以来对企业的放松和对追缴问题的回避,并将其解读为政府吸引投资和应对经济发展危机的手段,而非一个社保政策。

积重难返

预约深圳市社保局采访两周后,记者等到了社保局法律顾问叶振宏的电话。虽然他斩钉截铁地告诉记者,对于两年限规定的理解在行政机关和司法机关里是高度统一的,但他也流露出忧心:“这个问题实际上很敏感。”

退休农民工遭遇如此窘境,责任在谁身上?

叶振宏说,社保局的征收行为在多年前曾经遭到劳资双方的共同反对。早期的农民工群体没有很强的缴纳社保意识,工资本来就不高的员工不愿意承担那8%。有些人与企业签订了不缴纳社保合约,甚至和企业共同阻碍社保部门查缴。“权利人在自己的权利上睡着了,十几年后再要回养老保险,是对社会稳定的威胁。”

而苏贵琴的辩护律师卢耕宇认为,苏所在的厂里九成员工未参加养老保险,且11年间未被查处,属于政府的严重不作为。“只要检查过一次就不会有今天这样的局面。”

政府的逻辑是投诉了就去查。叶振宏说,这是基于有限人力资源条件下的合理情况。“辖区里有好几千个企业,不可能全去做稽查。”

这种稽查方式意味着工人需要承担重大的投诉义务。对普通工人来说,文化素质偏低、信息渠道匮乏、个体的短视等因素叠加,导致大多数人都无法及时地意识到自己的利益受到损害,并且迅速拿起手中的法律武器。

“投诉、举报超过两年的,市社保机构不予受理”的规定抬高了工人们履行义务的门槛。另一方面,也给投机取巧者留下可乘之机:只要未缴或欠缴的时间足够长,就有可能逃避缴费责任。

为什么深圳与其他城市不同?他说,每个城市的人口基数和经济发展水平不一样,政策制定者们有更长远的考虑。

有知情人士分析,重庆等内地城市主要关注户籍内的社保补缴需求,而深圳很早就将非深籍人口纳入社保范围。并且,内地企业没有深圳那么多,积重问题也有所不同。

由于深圳的退休金较高,对当地企业来说,给员工交社保需要支出比内地更高的成本。从上世纪末开始欠下的债如今要清还,一些中小企业可能会因此破产。

知情人士称,这份历史欠账的债主并不仅仅是打工群体,也涉及转型期的国有企业。早在2010年,就有媒体报道深圳发展银行员工因为社保费未足额缴纳而跟政府打官司,最终不了了之。

何时才能实现补缴?实施细则送审稿里曾标明补缴范围是1999年1月1日起,如果真的从那时开始,到现在就是15年,正是工人们期盼的最低年数。有多少人需要补缴?叶振宏说,没有一个准确的人数计算,没人敢冒这个险。

另一层隐忧来自滞纳金的分配问题。谁来出这笔钱?负担是否会转嫁到劳动者身上?是否会引发新的劳资纠纷?

10月下旬,苏贵琴收到了法院的判决书,意料之中的败诉。她很难过,但不想放弃,准备再次申请立案。

苏贵琴今年40岁,在她的催促下,新老板开始帮她缴纳养老保险。“如果真的没法补缴,到退休的时候应该也能满10年,符合延缴资格吧。”

比苏更焦虑的是临近退休的老工人。有人说,他的工友在一家厂里做了20多年,退休前被炒了,差点跳楼。这是目前很多工厂处理退休工人的方法。“一分赔偿也没有,再找工作已非常艰难,养老更是不奢求了。”

他们迫切盼望着在退休前看到补缴细则,“要不然我们的下场也和之前被炒的人没什么两样了”。

【出处:新晨报】

“第一代农民工的“裸老”难题”由中国社保网收集整理编辑。

本文地址:http://www.shebaodata.com/xinwen/80012.html

为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!

社保常见问题答疑

最新刊登

- 深圳市失业保险技能提升补贴怎么领 2024年西安市灵活就业人员医保缴费基数 肇庆市2024年职工基本医疗保险(含生育保险)缴费基数 2024年度阳江市职工基本医疗保险与生育保险缴费基数上下限 社保的这8笔钱别错过!交了社保就能领! 年末社保重磅变革,12月底社保新规实行,喜迎5大改变! 隆林:社保一卡通,服务千万家 社保业务“不见面办公”模式深受欢迎 河南与广东社保实现“跨省通办” 北京全力做好第三代社保卡换发准备 浙江平湖市推行“1+2+3”形式让社保好声音传遍千家万户 临沂市人力资源社会保障工作实现新突破 1-11月城镇新增就业 潍坊:打造幸福社保,守护潍坊温度 北京将换发第三代社保卡 能在京津冀乘公交地铁 汾阳:灵活就业人员缴纳社保 让老年生活有保障 社保服务跨省合作 “豫粤”共推便民举措 初次参加社保,缴纳多久以后,才能够拿到实体社保卡呢? 中乔体育IPO:未给一万多名员工缴纳住房公积金或不符合上市 海南省税务局提醒:这个时间段将暂停部分税(费)电子缴纳 加快推进跨省份通用 京津冀签署社会保障卡合作协议 芜湖市社保卡持卡人数达355万 助力民营经济发展壮大,快查收这份就业创业服务“清单”→ 京津冀签署《社会保障卡居民服务“一卡通”合作框架协议》 新疆温宿:坚持党建引领 打造“23℃人社” 湖北城乡居民医保缴费驶入快速通道 铺展最美“夕阳红”的温暖画卷——总书记挂念的百姓身边改 社保服务让信息多“跑路”群众少跑腿 人力社保热点问题解答 社保不只是交钱,它关乎你的生活保障! 2024社保缴费档次表 市人力社保局局长接听12345政务热线 山东加强社保基金管理风险防控,建立数据共享比对工作机制 专访全国社保基金理事会原副理事长王忠民:大湾区优势与企 创建群众满意的社保服务窗口 一八二团社保所:“点对点”进行社保培训 韶关与梧州签署“社保通”合作备忘录 23项社保高频服务可跨 乌鲁木齐市“15分钟社保便民服务圈”越来越便捷 建立数据共享比对机制!山东加强社保基金管理风险防控 【以案说法】自愿放弃社保,可以吗? 防不胜防 诈骗手段无孔不入 江南农商银行华城支行:社保卡服务“零距离” 社保卡损坏换新卡,会影响账户内资金吗? 截至28日!社保、医保抓紧缴费!具体详情戳进了解 “一卡通游、畅享生活” 嘉兴人的社保卡又多了项“新技能” 贵州:大力推进“黔菜师傅”工程 人力资源社会保障部与内蒙古自治区签署共同推进人力资源和 人力资源社会保障部与河北省签署技能强省行动合作协议 国务院任免国家工作人员(2023年12月26日) 河南舞钢:聚焦“急难愁盼” 提供解决方案 河南淅川:结对帮扶结硕果 云南临沧:紧扣人社职责办好民生实事 湖南衡阳:打好民生保障仗 拉满群众幸福值 辽宁:“春风”送暖 吹化纳税人缴费人“急难愁盼” 全国总工会启动二〇二四年送温暖活动 平安养老险董事长甘为民:养老金融的核心是三支柱养老保险 赋能制造业高质量发展 重庆市机械工程学会选举产生新一届理 打造“五分钟办税圈” 东方推动便民服务“加速度” 2023金融强国·养老金融论坛在京隆重举行 相关专业毕业生入职养老服务机构最高补助6万元 2023年失业保险稳岗返还月底截止 2024年城乡居民医疗保险集中参保期即将结束 中行济南堤口路支行:延伸服务,上门见证代办社保卡挂失 职业年金是什么?退休时能一次性领取吗?来看重庆人社解读 【视频】欢迎到烟台农商银行办理第三代社保卡 提醒!杭州老版市民卡部分功能已停用,请抓紧升级! 如何申请个人创业担保贷款? 行为太恶劣!弄虚作假骗取生育津贴 20余人获刑 渭南富平县社会保障中心以“社保广角”透视“幸福触角” 更换缴纳社保的公司对生育津贴有影响吗? 2024年养老金调整释放出积极信号,退休人员调整比例有多少 汉中市南郑区城乡居民社会养老保险工作走向“四化” 社保基数要涨50%?有人已经坐不住了… 湖北:劳动保障监察举报投诉平台上线 北京:三渠道为流动人员转递档案 八师石河子市人社局向阳社保分局:政策送上门 关怀暖人心 霍市奏响社保服务创优提质“三部曲” 社保卡使用遇到问题?这份解决指南快收藏! 开鲁镇激活电子社保卡方便群众“码”上办事 怀孕准妈妈被公司告知可休假待产 临近产期被通知离职 上海积极推进新就业形态就业人员职业伤害保障工作,参保人 阶段性缓缴的社保费补缴将于12月31日到期 这段时间,北京部分社会保险业务暂停办理 人在江西上班 社保莫名被青岛一家公司缴纳了 北京社保可以在网上转移吗,北京社保怎么能转到外地 5岁的小孩可以办社保卡嘛,5岁可以办社保卡吗 深圳公司打印社保清单,深圳打印社保清单可以让人帮忙 社保停保一个月,社保停保一个月能报销医保吗 葫芦岛社保查询个人账户,葫芦岛医保查询个人账户 宝宝社保卡开通,宝宝社保卡开通金融功能 社保卡买了多久才能用,社保卡买了多久才能用啊 社保断交几年还可以接上么,社保断几年了,还可以交吗 厦门医社保询个人账户,厦门医保查询个人账户查询系统 社保状态显示居民参保,社保状态显示居民参保状态 榆次社保卡丢失如何补办,社保卡丢失怎么去补办 资阳社保在网上如何查询,资阳社保在网上如何查询缴费记录 公司社保怎么交费比例,公司社保怎么交费比例最高 青岛社保手术报销多少钱呢,青岛社保能报销多少 江西社保保障卡查询个人账户,江西个人社保帐号查询 肥东社保卡在合肥使用,安徽省肥东县社保卡激活 国企社保是第一个月,公司第一个月交社保吗 单位社保办理银行扣款流程,公司社保扣款流程 公积金社保金计算公式,社保公积金的计算 随州市个人社保怎么查询,随州市社保查询个人账户查询 宜兴社保缴费比例,宜兴社保标准 外地社保合并社保怎么合并,异地社保怎么合并 社保交多少年就不用交了,社保交多少年就不用交了 武汉市社保如何查询,武汉社保查询方式 嘉兴社保企业比例,嘉兴市养老保险缴费比例 社保怎么登录不上,社保为啥登录不上 惠州社保要交多少钱,惠州市社保五险交多少钱啊 深圳当月社保补缴,深圳当月社保补缴时间 怎么给员工缴纳医社保基数,职工医保怎么缴费基数 社保折子余额查询,社保折子余额查询怎么查 济南市社保个人缴费查询,济南市个人社保查询网上查询 如何查社保卡卡号,查社保卡卡号怎么查 在单位辞职社保怎么办,单位辞职,社保如何处理 办理社保材料,社保办理所需材料 北京:明年起社保缴费不用“来回跑” 内蒙古乌兰浩特:“社银一体化”让社保服务“就近办” 人力资源社会保障部规划财务司负责人就《关于进一步健全人 安徽芜湖:“三推进”提升“一卡通”办卡服务水平 广东省社保基金累计结余1.8万亿元 重庆:人才创新创业“一件事一次办” 辽宁:聚焦“六式”发力 推动系统行风建设创优赋能 山东:搭建先进制造业与人力资源服务供需对接平台 宁夏吴忠市灵活就业社保补贴夯实民生福祉 2023年深圳职工个人社保缴费标准参考 什么是劳动服务期?什么情况可以约定服务期? 经济补偿是按合同约定工资还是到手工资算? 领取失业金期间个人需要缴纳医疗保险吗? 国家医保局组织开展“一人一档”参保信息管理研讨工作 北京:六部门印发养老服务人才队伍建设行动计划 金融监管总局关于促进专属商业养老保险发展有关事项的通知 注意!社保缴纳要注意!4类人不用缴纳社保,缴了也是白缴! 社保断缴不用怕!社保补缴秘籍大揭秘,让你轻松上手! @初入职场的残友们,这份“社保秘籍”请收好 2024养老金大动作,财政部释放重要信号! 千万不要这样报销电话费,小心社保和个税 娄底经开税务:社保政策进万家 暖心服务惠民生 在郑州交满一年社保可以领多久失业保险金 郑秉文:中国式社保制度取得了巨大成就 如何申领社保卡?指南送上→ 改变在身边 镇江:社保业务“视频办” 杨家庄乡开展社保卡“一卡通”宣传活动 湖北公安县人社局各社保经办机构践行 “社保服务进万家” 河南宁陵县人社局召开社保基金安全警示教育大会 弘扬社保诚信文化 加大诚信建设力度 贵州麻江县“三坚持”筑牢社保基金安全管理 海南省社会保险服务中心海南省社保服务中心网络传输室和优 汤阴县多举措做好灵活就业人员社保补贴工作 河北:一张社保卡,七大场景通行 农行衡水分行开展社会保障卡居民服务“一卡通”集中宣传活 一卡通民生社保暖民心——山东青岛社保卡居民服务“一卡通 海南省社保卡跨行换卡服务规程出台 拉萨人社:全力打造“15分钟社保经办服务圈” 海口:未放开全域限购 政策调整系支持企业人才购房需求 青岛完成2023年度企业退休人员正式待遇核定 承德市社会保险覆盖范围不断扩大 困难人员基本养老应保尽保—— 长沙市天心区织密社保“兜底 新增就业年均1300万人 建成世界最大社保体系 山东泗水:社保“小卡片”便民“大服务” 福建省开展“社保服务进万家”宣传活动 社保中心:铸魂增智勇担使命 正风促干再建新功 《湖南省社会保险基金监管条例》出台的背景是什么?有哪些重 贵州省镇宁自治县2023年度就业困难人员灵活就业社保补贴拟 乌兰浩特市:“社银一体化”让社保服务“就近办” 员工可否因未支付社保而随时提出经济补偿要求?中企法顾专 社保卡更换,需到财政所报备吗? 江南农商行华城支行:社保卡服务“零距离” 五线小城的中年女工,在富士康里「熬社保」 中邮消费金融:社保断缴的5个后果你得知道! 苏州工业园区钟悦社区:社保宣传进社区 便民服务暖人心 兴业银行宁德分行被授予社保便民服务示范点称号 养老认证“送上门” “刷脸”服务在身边 杭州今年为9.4万余名劳动者追发工资待遇9.6亿余元 淄博:举办首届社会保险经办工作人员技能竞赛决赛 河南开封:12月31日截止!灵活就业人员社保参保缴费要抓紧 无需申请即可直接领取相关待遇 海南推行退休职工死亡遗属待 苏州个人社保个人编号怎么查询系统,苏州个人社保编号查询方 常州社保调整,常州社保基数 企业出来后自己买社保算工龄吗,在企业工作没买社保算工龄吗 山西晋城的社保在哪里,晋城市社保中心大厅在哪 武汉社保卡明细查询,武汉社保明细怎么查询 惠州社保卡办理条件,惠州如何办社保卡 来宾市社保卡初始密码,来宾市社保卡领卡网点 苏州园区社保缴纳基数,苏州园区社保缴纳基数比例 关于佛山社保的医疗档次,佛山职工医保和居民医保的区别 社保八月份不能补缴,九月补交八月的社保,多久生效

赞助商链接

猜你喜欢

多部委就养老方案达成共识 延长缴费年

众所周知,我国养老保险的最低缴费年限是15年,但大部分人的工作年限却不止15年,也就是说,实际上的缴费年限远远超出15年;因此,即便增加缴费年限,对个人的影响也相对较...[查看全文]

今日热点

【以案说法】自愿放弃社保,可以吗?

点击排行榜

- 新闻

- 观点

- 政策

- 案例

- 知识

- 办理

新版医保目录政策解读

新版医保目录政策解读 职工工伤起纠纷 工会援手获赔偿

职工工伤起纠纷 工会援手获赔偿 王坚:尽快改革养老金运营管理机制

王坚:尽快改革养老金运营管理机制 2019年郴州失业保险最新规定:缴费比例、基数

2019年郴州失业保险最新规定:缴费比例、基数 学习贯彻“国家医疗保障扶贫三年行动”有动员

学习贯彻“国家医疗保障扶贫三年行动”有动员 临沂市公积金贷款条件

临沂市公积金贷款条件 谢旭人:2012年要做到农民养老保险全覆盖

谢旭人:2012年要做到农民养老保险全覆盖 哈尔滨医疗保险查询

哈尔滨医疗保险查询

深圳社保查询 深圳社

深圳社保查询 深圳社 济南社保查询 济南养

济南社保查询 济南养 惠州社保查询 惠州市

惠州社保查询 惠州市 汕尾社保查询 汕尾市

汕尾社保查询 汕尾市 法国民众游行 抗议延迟退休(高清组图)

法国民众游行 抗议延迟退休(高清组图) 高连奎:揭秘美国社保体系

高连奎:揭秘美国社保体系 徐立凡:养老金保障不公平感从何而来?

徐立凡:养老金保障不公平感从何而来? 不交档案代管费,不给入保险

不交档案代管费,不给入保险 社保基金去年共赚645.36亿元 投资收益率7%

社保基金去年共赚645.36亿元 投资收益率7% 2016全国各省最低工资标准调整最新消息

2016全国各省最低工资标准调整最新消息 2016辞退高龄人员最新消息:"辞退高龄人

2016辞退高龄人员最新消息:"辞退高龄人 北京:困难企业职工社保补贴月补1160元

北京:困难企业职工社保补贴月补1160元 2019年湘西医疗保险最新规定:缴费比例、基数

2019年湘西医疗保险最新规定:缴费比例、基数 灵活就业人员社保基数调整 下限为4279元 上限

灵活就业人员社保基数调整 下限为4279元 上限 2019宜春工伤保险最新政策:缴费基数、比例、

2019宜春工伤保险最新政策:缴费基数、比例、